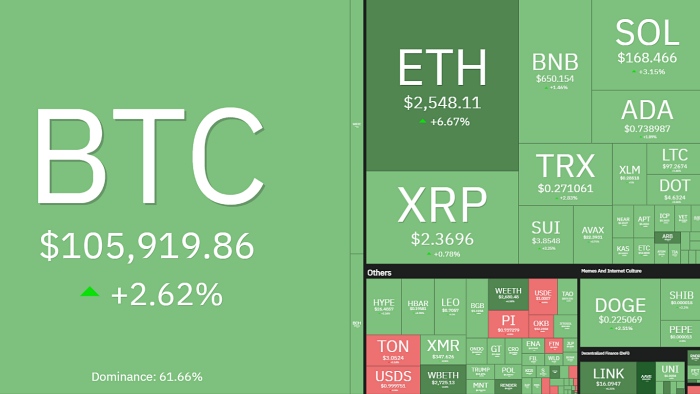

각국이 암호화폐 산업의 중심지로서의 입지를 확보하기 위해 경쟁을 펼치고 있다. [사진: 셔터스톡]

[디지털투데이 홍진주 기자]암호화폐 시장이 급성장하면서 각국이 글로벌 암호화폐 허브 자리를 두고 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

<!-- -->

19일(현지시간) 블록체인 매체 코인텔레그래프에 따르면 카자흐스탄, 몰디브, 파키스탄은 최근 암호화폐 허브로 자리매김하고 디지털 경제를 구축하겠다는 야심을 드러냈다. 과거 이들 국가는 글로벌 암호화폐 시장에서 큰 주목을 받지 못했지만, 카자흐스탄은 중국의 채굴 금지 조치 이후 잠시 주목받기도 했다.

기존 금융 중심지들 역시 규제, 인재, 자본, 인프라의 균형을 맞추며 세계적인 암호화폐 허브가 되기 위한 경쟁을 벌이고 있다.

싱가포르는 AAA 신용등급, 낮은 법인세율, 친기업 규제를 바탕으로 오랫동안 금융 허브로서 두각을 나타냈으며, 암호화폐 규제를 가장 먼저 도입한 국가 중 하나이기도 하다. 2019년에 제정된 '결제서비스법'(PSA)은 아시아 최초의 포괄적 암호화폐 법률 중 하나로, 암호화폐를 전자적으로 전송, 저장 또는 거래할 수 있는 가치를 나타내는 '디지털 결제 토큰'(DPT)으로 정의했다.

현재 싱가포르 중앙은행인 싱가포르 통화청(MAS)의 허가를 받은 DPT 서비스 제공업체는 33개인 것으로 알려졌다. 하지만 싱가포르에서는 최근 이민 및 고용 정책이 문제로 떠올랐으며, 지난해 말 블록체인 분석 기업 난센(Nansen)의 최고경영자(CEO)인 알렉스 스바네빅이 영주권을 거부당하면서 현지 고용 우선 정책에 대한 논란이 커졌다.

![아랍에미리트(UAE) 두바이 [사진: 셔터스톡]](https://cdn.digitaltoday.co.kr/news/photo/202505/567101_531022_4538.jpg)

아랍에미리트(UAE) 두바이 [사진: 셔터스톡]

이 과정에서 두바이가 빠르게 치고 올라갔다. 두바이는 '가상자산규제청'(VARA)을 통해 NFT 플랫폼까지 포함하는 명확한 라이선스 제도를 운영하고 있다. 이는 유럽연합(EU)도 해결하지 못한 부분으로, 규제 불확실성에 지친 기업들에게 매력적인 선택지가 되고 있다는 평가다.

두바이는 개인 소득세 면제, 0% 법인세, 100% 외국인 소유권을 허용하는 경제 자유구역(DMCC, DIFC)을 통해 강력한 투자 유인을 제공한다. 이에 따라 바이낸스도 본사를 아랍에미리트(UAE)로 이전할 가능성을 시사했으며, 암호화폐 기업들은 두바이에서 은행 서비스 접근성이 개선됐다고 보고하고 있다. 이는 미국정부가 암호화폐에 대한 규제 및 금융 압박을 강화하려는 움직임을 뜻하는 '초크포인트 2.0 작전'과 비교되는 부분이다.

중국 본토와의 금융 관문 역할을 하고 있는 홍콩은 암호화폐 거래소 라이선스를 의무화했다. 2023년 도입된 의무 라이선스 체계로 개인 투자자 시장이 열렸으며, OSL과 해시키(HashKey)가 첫 승인 거래소가 됐다. 또한 홍콩은 비트코인 및 이더리움 현물 상장지수펀드(ETF)를 승인하고, 스테이킹 ETF까지 허용하며, 미국보다 앞서 나가는 모습이다. 지난 2월 발표된 'ASPIRe 로드맵'을 통해 블록체인 혁신을 촉진하고 글로벌 암호화폐 허브로 도약하려는 계획도 내놓았다.

미국은 증권거래위원회(SEC)가 암호화폐에 대한 강경한 규제를 펼쳤지만, 도널드 트럼프 대통령 취임 이후 분위기가 바뀌었다. SEC는 코인베이스, 유니스왑, 콘센시스를 포함한 여러 소송을 철회하며 규제 완화 신호를 보냈다. 바이낸스US는 18개월 만에 달러 서비스를 재개했고, 경쟁 거래소 OKX도 2025년 4월 미국 시장에 복귀했다. 블랙록을 비롯한 대형 자산운용사들이 비트코인 및 이더리움 ETF에 투자하며 전통 금융권도 암호화폐에 적극적으로 나서고 있다. 뉴욕은 암호화폐 기업들에게 개방적인 태도를 보이며, 시장의 중심지로 떠오르고 있다.

반면, 영국은 2023년 리시 수낙 총리가 암호화폐 허브 비전을 발표하며 강력한 드라이브를 걸었지만, 현재 노동당 정부 들어 동력이 약해진 것으로 보인다. 영국 재무부가 지난 4월 암호화폐 법안을 발표했지만, 정치적 관심은 줄어든 상태다. 다만 영국은여전히 스타트업 창업과 초기 투자 유치에 유리한 환경을 제공하며, 런던은 핀테크 기업들에게 매력적인 도시로 남아 있다.

△디지털투데이 텔레그램 뉴스채널 구독하기(클릭)